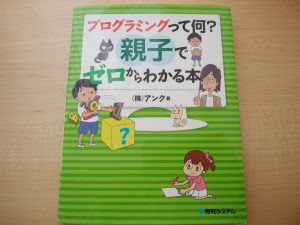

そもそも、プログラミングって何?

我が子に習い事でプログラミングを学ばせ、またプログラミングを意識した生活を続けて約半年。

まぁそもそも幼い頃からプログラミングを重視した生活を続けてますが、小学生になってココロもカラダも成長していることもあり、だいぶ良い感じでプログラミング脳が出来上がってきた。

・・・と、ワザとプログラミングという言葉を連呼してしまいましたが、そもそも「プログラミングってなに?」と思っている人も多いはず。

また2020年から英会話と一緒にプログラミング教育も義務教育に取り組まれるため今〝そわそわ〟している人もよく見かけます。

そのため、今一度プログラミングについてシンプルに考えてみょうと思います。

■そもそもの意味

まずプログラムをGoogleで検索すると以下の結果が出てきます。

物事を行う手順のもくろみ。・予定の計画表。・催物などの実行計画。その予定・順序・番組・配役などを書いた紙。プロ。

要するに「予定表」です。

そしてプログラムの進行形であるプログラミングは「予定表を実行する」となり、表現を変えると「予定通りに取り組む」ということです。

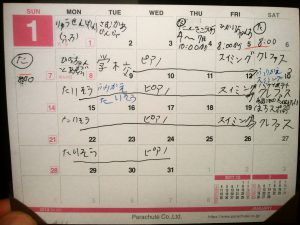

そのため、運動会も、テレビの番組表も、天気予報も、料理のレシピも、大きくくくるとプログラムであり、予定通りに行けばプログラム成功です。

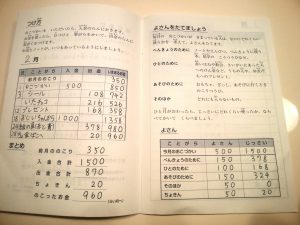

また初期段階で【細かく】計画できるか、危険や問題発生を【推測】して計画に取り組めるかといった思考能力がプログラミングで鍛えられる非認知能力でしょう。

ロジカルシンキング(logical thinking)とは、一貫していて筋が通っている考え方、あるいは説明の仕方のことである。

一見プログラミングとはにているようで同類と思われがちですが、ロジカルシンキングは〝筋が通っている〟ことが前提にあります。

そのため、筋が通っているプログラムであれば同義として捉えられますが、例えば「雨が降ったら歌を歌おう」とか「眠くなったらコーラを飲む」といったような個人的なプログラム(ロジック)はロジカルシンキングとは言い切れませんよね。

しかし予定を立てて実行するという観点だと立派なプログラミング活動で、ちゃんと実行してるなら誉めるべき行動です。

またロジカルに予定を立てる(Plan)だけではなく実行(Do)して得た結果(result)を確認(check)して考察する(feedback)するところまでがプログラミングなので、ロジカルシンキングという言葉のみではモノ足りません。